Биологи Томского государственного университета изучают аккумуляцию микропластика в живых объектах. В рамках очередного проекта они исследовали более 460 особей ос из шести стран. По результатам анализа наиболее высокая концентрация частиц микропластика выявлена у насекомых, собранных в Ленинградской области, наименьшее – в Крыму, Южно-Казахстанской области и провинции Матрух в Египте. Предположительно, частицы синтетики попадают в кишечник ос при питании и строительстве гнёзд. Результаты исследования представлены в статье в Euroasian entomological journal.

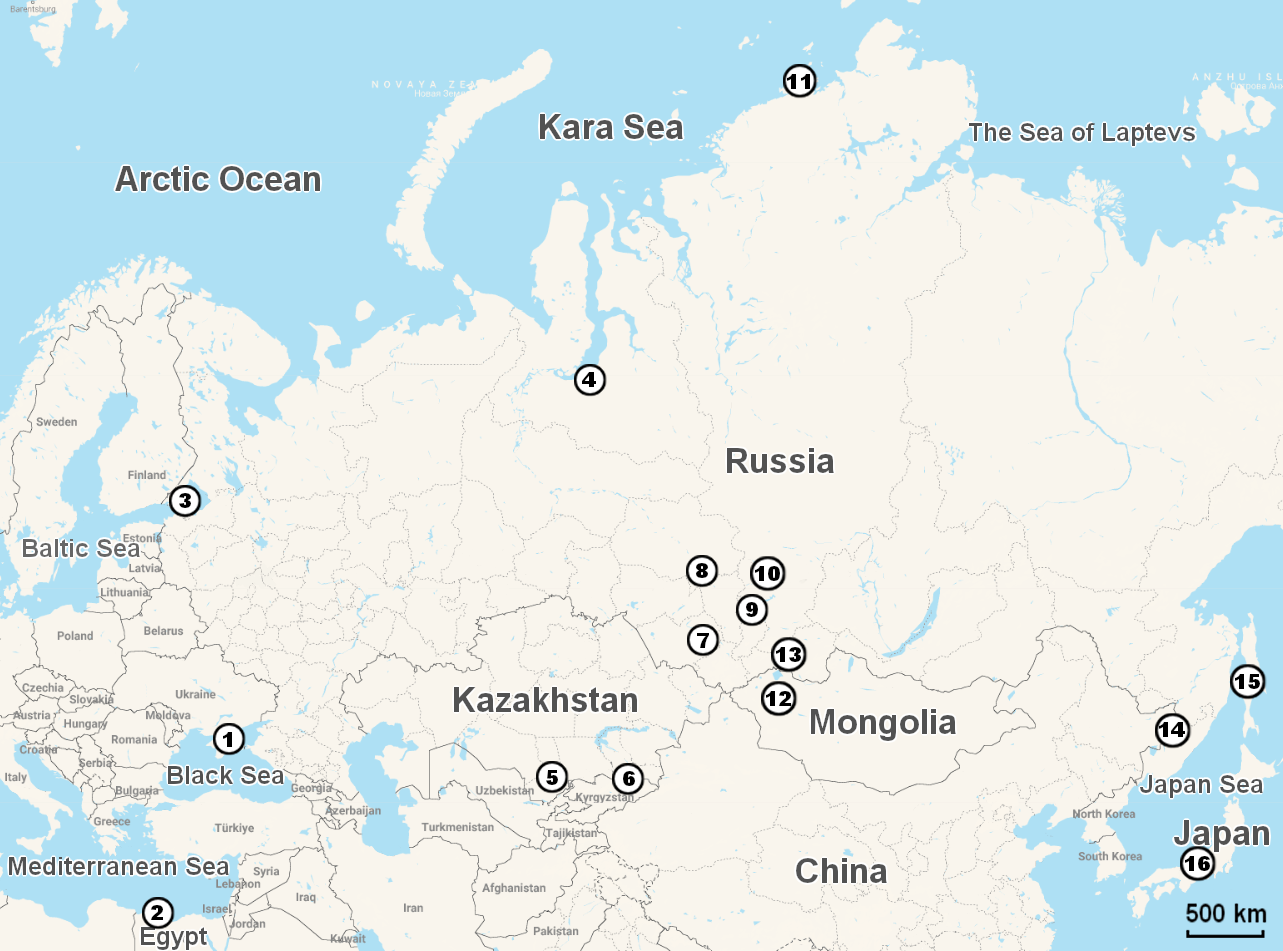

– Объектом нашего исследования стали осы трёх родов: шершни (Vespa), короткощёкие осы (Vespula) и бумажные осы (Polistes). На предмет загрязнения микропластиком было исследовано 466 особей, собранных в России, Кыргызстане, Казахстане, Монголии, Японии и Египте, – рассказывает заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных животных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова. – В насекомых зарегистрированы волокна разной длины чёрного, синего цвета, бесцветные волокна, а также оранжевые, красные и синие фрагменты.

Фото предоставили сотрудники БИ ТГУ

Как отмечается в статье, в разных регионах накопление осами микропластика не одинаковое, наибольшее количество частиц выявлено на территориях, связанных с Мировым океаном. Регионом с наибольшими показателями содержания МП в осах оказалась Ленинградская область, где среднее количество МП на осу составило 4.00±2.00 единиц на особь. Помимо этого, высокое содержание частиц зарегистрировано в осах, собранных в Приморском крае и Сахалинской области.

Регионами с наименьшими показателями содержания микропластика и антропогенных волокон в осах оказались Крымский полуостров, Южно-Казахстанская область и провинция Матрух в Египете, где содержание частиц микропластика значительно меньше.

Наиболее распространённым типом частиц оказались прозрачные и чёрные волокна, длина последних – чаще всего, более одного миллиметра. Их источником с наибольшей вероятностью являются предметы текстильной промышленности. Пластиковые фрагменты встречались значительно реже и не регистрировались в осах, собранных в большинстве исследованных регионов. Общее количество черных волокон, обнаруженных в осах, составило 173 частицы – 30,6 % от общего количества частиц.

– Таким образом, мы выяснили, что наземные насекомые могут аккумулировать микропластик и антропогенные волокна и участвовать в их распространении в наземных экосистемах, – отмечает Анастасия Симакова. – Предположительно, осы потребляют микропластик в момент питания (подгнившие фрукты, личинки других насекомых и прочее) и строительства гнезд (отходы бумажной промышленности, древесина).

Большой интерес представляет то, как микропластик в кишечнике может повлиять на здоровье насекомых. По мнению учёных, накопление МП в организме опасно дефицитом питания, поскольку из-за наличия частиц микропластика в ЖКТ у насекомых появляется ложное ощущение сытости и, как следствие, – снижение потребления пищи.

Следующим шагом в исследовании аккумуляции МП в живых организмах и влияния микропластика на организм живых существ станет изучение морфологических особенностей загрязненных насекомых: окрас брюшка, жилкование крыльев и другое.

Добавим, что в 2024 году биологи ТГУ выяснили, что микрочастицы синтетического материала способны подавлять иммунитет личинок комаров. Это снижает устойчивость кровососущих насекомых к воздействию инсектицидов и патогенов.

Исследование проведено в рамках стратпроекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни» при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030».